- Accueil >

- Communauté de Communes >

- S'informer >

- Actualités

Page

- Catégorie : Page

Malgré tout le soin apporté à ce site, il peut subsister des erreurs ou des bugs. Vous pouvez nous les signaler ici ou même nous faire des suggestions. Merci !

- Catégorie : Page

Depuis la première loi sur l’Eau en 1964, la politique publique française de l’Eau en France n’a cessé d’être modernisée et complétée afin de répondre aux enjeux fondamentaux que sont :

- L’accès à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées pour tous ;

- La prévention des risques liés à l’eau ;

- La préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques ;

- La prévention des pollutions permanentes et accidentelles ;

- Le développement durable des activités liées à l’eau (industrie, loisirs, transport…) ;

- L’assurance d’une production agro-alimentaire ayant des impacts limités sur le milieu et les ressources.

Vidéo La politique publique de l’eau en France

Transcription textuelle de la vidéo

Règlement à l’échelle européenne

La gestion de l’eau en France s’inscrit dans le contexte législatif européen depuis les années 70. La législation, c’est d’abord intéressée aux usages de l’eau (eau potable, baignade, pisciculture, conchyliculture), puis la réduction de la pollution (eau usées, nitrates, etc.). La législation européenne comprend une trentaine de directives concernant l’eau.

Cette approche européenne est indispensable pour les cours d’eau transfrontaliers tels que la Garonne.

La directive cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe des objectifs en matière de préservation et de restauration de l’état des eaux superficielles et pour les eaux souterraines. Cette directive demande aux États membres d’atteindre d’ici 2015 le bon état des ressources en eaux. Ce texte de loi permet d’harmoniser toute la politique de l’eau communautaire. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.

Les grands principes de la DCE sont :

- Une gestion par bassin versant ;

- La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;

- Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;

- Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux ;

- Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.

La DCE définit également une méthode de travail, commune aux États membres, qui repose sur 4 documents essentiels :

- L’état des lieux: il permet d’identifier les problématiques à traiter ;

- Le plan de gestion: il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ;

- Le programme de mesure: il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;

- Le programme de surveillance: il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.

L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans.

Le cadre réglementaire français

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) est une loi française du 30 décembre 2006 ayant pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne sur l’eau, afin d'arriver aux objectifs qu'elle a posé, notamment :

- Le bon état des eaux d’ici 2015

- L’amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous

- Plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau

- La rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce

Cette loi institue le régime de déclaration et d’autorisation nécessaire lors de travaux ou d’intervention ayant un impact sur les milieux aquatiques.

Cette loi a été promulguée le 30 décembre 2006, elle comprend 102 articles et réforme plusieurs codes (environnement, collectivités territoriales, santé, construction et habitat, rural, propriétés publiques…). La loi apporte tout d’abord deux avancées conceptuelles majeures à la législation française :

- La reconnaissance du droit à l’eau pour tous, dans la continuité de l’action internationale de la France dans ce domaine,

- La prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux fixe pour chaque bassin hydrographique fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. La gestion intégrée, définie dans le SDAGE, concilie sur une unité fonctionnelle (bassin versant, système aquifère), les "exigences liées aux activités humaines et la consolidation du patrimoine collectif que constituent les milieux aquatiques et les ressources en eaux".

Vidéo "vous avez dit SDAGE PDM ?"

Transcription textuelle de la vidéo

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises fait partie du SDAGE Adour-Garonne validé fin 2009 puis révisé en 2010-2015 puis pour la période 2016-2021.

Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.

Les objectifs

Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin :

- Sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015.

- Sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015.

Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :

- Réduire les pollutions diffuses

- Restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques

- Maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en prenant en compte le changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau)

Les 6 grandes orientations du SDAGE

- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance

- Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques

- Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides

- Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques

- Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique

- Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire

Vidéo SDAGE : les grands enjeux

Avant la prise de la compétence GeMAPI, le Code Général des Collectivités Territoriales indiquait les rôles partagés par les collectivités et leurs groupements (commune, intercommunalité, département, région) : responsabilités en matière de sureté, de salubrité et sécurité publiques, protection contre les inondations, gestion et aménagement du patrimoine naturel (plans d’eau, cours d’eau…).

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) puis la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015 ont affirmé la position de l’intercommunalité comme chef de file dans la gestion des cours d’eau avec l’institution d’une compétence obligatoire pour les EPCI dès 2018 : « la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI)

Des outils de planification doivent être mis en place pour exercer cette compétence.

Cette double approche "milieux aquatiques" et "inondations" portée par la compétence GeMAPI est un enjeu fort pour les années à venir afin d'apporter des solutions novatrices et intégrées à ces deux problématiques longtemps traitées de manière distincte.

Sur notre territoire

Sur le territoire, une étude globale pour définir la gouvernance de la compétence GeMAPI pour la Garonne amont a été lancée fin 2016.

Cette étude est portée par le PETR Pays Comminges Pyrénées, elle permet :

- De définir les modalités de la gouvernance. Les discussions s’orientent vers la création d’un Syndicat spécialement créé pour cette compétence.

- De définir le territoire le plus cohérent (par bassin versant) pour l’exercice de la compétence GeMAPI, pour la Garonne amont. À l’heure actuelle le périmètre retenu est la Garonne amont jusqu’à l’aval de Saint-Martory (sans englober le Bassin versant de la Neste, qui est déjà géré par le PETR Pays des Nestes).

- De définir les modalités de financement.

Le futur syndicat qui devrait être crée dans le courant de l’année de 2018 sera donc à cheval sur les Communautés de Communes suivantes :

- Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises

- Communauté de Communes Cours et Coteaux du Comminges

- Communauté de Communes Cagire Garonne Salat

- Communauté de Communes Neste Barousse

Tout savoir sur la GeMAPI

Pour plus d’information sur la compétence GeMAPI, vous pouvez consulter le document :

Il permet notamment de répondre aux questions suivantes :

- Qu’est-ce que la GeMAPI ?

- Quelles missions comprend la GeMAPI ?

- La réforme entraîne-t-elle des changements quant à la responsabilité des élus et des collectivités en matière de lutte contre les inondations ?

- La GEMAPI change-t-elle le rôle des propriétaires riverains des cours d’eau ?

- Comment peut-on financer l’exercice de cette nouvelle compétence ?

- Comment prendre en compte les ouvrages de prévention des inondations ?

Liens utiles

- Catégorie : Page

Actuellement, il existe deux outils de gestion pour les cours d’eau : le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) et le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI).

Le Programme Pluriannuel de Gestion

Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau constitue la planification pluriannuelle, structurée et cohérente des interventions et moyens, mis en œuvre par une collectivité territoriale, gestionnaire de cours d’eau pour répondre à des enjeux d’intérêt général précisément identifiés, tels que la protection du patrimoine naturel, la protection d’ouvrage, la sécurisation des personnes, des loisirs aquatiques et des activités économiques, et la protection de l’alimentation en eau potable par exemple.

Ces Programmes Pluriannuel de Gestion permettent :

- D’avoir une vision des actions à engager sur un bassin versant sur plusieurs années

- Faciliter la gestion financière

- Accéder plus facilement à des aides publics des partenaires (tel que l’Agence de l’Eau, l’Etat, le Département, …).

- D’assurer une cohérence entre les diverses actions

- D’anticiper les phases de travaux d’entretien. Ces travaux peuvent être accompagnés par les aides de l’Agence de l’Eau, ils sont de diverses natures : intervention végétation, aménagements de diversification des écoulements,gestion des zones humides connexes au cours d’eau, aménagements bassin versant, mise en défens des berges.

Les différentes phases pour l’élaboration d’un PPG.

Phase 1 : État des lieux / diagnostic des cours d’eau

- Réaliser des synthèses des documents existants pour faire l’état des connaissances

- Prospecter les cours d’eau et les milieux aquatiques du bassin versant pour faire une description de l’hydrosystème et ainsi identifier les dysfonctionnements

- Recensement des enjeux anthropiques et environnementaux

- Établissement du diagnostic

Phase 2 : Concertation et définition des actions

- Partager le diagnostic avec les élus, les riverains et partenaires financiers via des réunions publiques

- Identification et priorisation des enjeux du territoire

- Définition des éléments du cadrage de la politique d’intervention du syndicat, déclinée ensuite en actions.

Phase 3 : chiffrage financier des opérations et rédaction

- Rédaction du PPG pour les interventions à mettre en place accompagné d’un chiffrage financier

- Rédaction des déclarations d’intérêt général.

- Élaboration des documents permettant de suivre et d’évaluer le PPG

Phase 4 : Mise en œuvre du PPG

- Mettre en œuvre les actions identifiées dans le PPG.

- Ces actions peuvent être des travaux de restauration des berges, de l’animation, de la sensibilisation des personnes, assurer le suivi de la qualité de l’eau, ….

- Évaluer l’efficacité des actions mise en œuvre

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires. Cette procédure permet d’intervenir en substitution des propriétaires privés.

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises a entamé la phase 1 et réalise actuellement l’état des lieux en régie.

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.

Les projets candidats à la labellisation PAPI sont examinés par un comité partenariat au niveau national ou local, regroupant entre autres des représentants de l’État et des collectivités locales.

Les objectifs du dispositif PAPI sont de :

- Faire émerger des stratégies locales explicites et partagées de gestion des inondations sur un bassin de risque cohérent : meilleure coordination entre la politique de prévention des risques d’inondation, les enjeux de l’aménagement du territoire et la gestion des milieux naturels ; coordonner la réglementation relative à la prévention et à la gestion des inondations sur l’ensemble du territoire de projet ; associer les collectivités en charge des politiques d’urbanisme ; intégrer tous les territoires touchés par des conséquences négatives des inondations,

- Renforcer les capacités des maîtres d’ouvrage : favoriser les projets locaux de prévention ; développer un dispositif de gouvernance pour l’implication de l’ensemble des parties prenantes

- Optimiser et rationaliser les moyens publics mis à disposition de la réalisation de ces programmes

Un projet PAPI doit comporter :

- un diagnostic de la situation initiale

- la définition d’une stratégie locale

- la mise en œuvre d’un programme d’actions

À l’heure actuelle, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises ne s’est pas encore inscrite dans ce type de démarche.

- Catégorie : Page

Suite à la crue de juin 2013, les pouvoirs publics ont pris conscience que le risque inondation devait faire l’objet d’actions coordonnées d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, tout en développant l’information et la sensibilisation des populations. Mais également que la gestion de cette problématique doit s’intégrer dans les politiques globales d’aménagement du territoire et de protection des milieux naturels.

Les grandes actions qui ont été faites et qui sont en cours en termes de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, sont les suivantes :

- Études préalables aux travaux de reconstruction post-crue

- Travaux de reconstruction suite aux inondations

- Travaux de gestion des embâcles (matériaux charriés par les rivières)

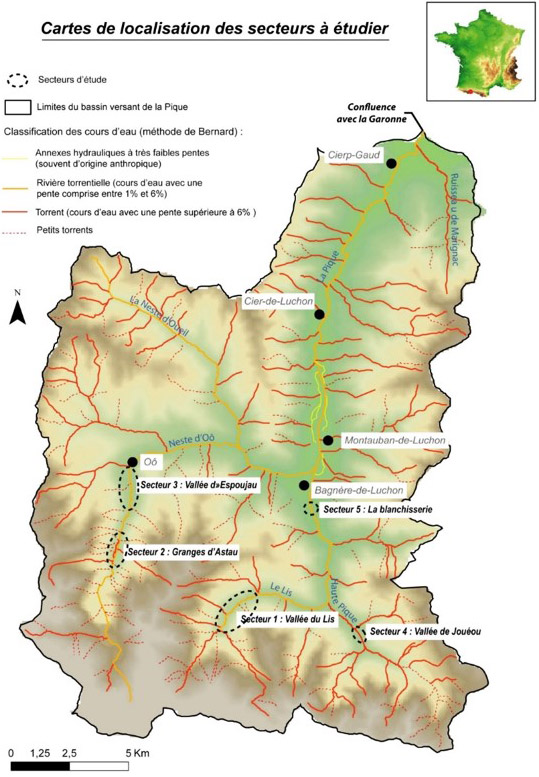

- Lancement d’une étude en régie pour la mise en place d’un Plan Pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pique, qui se déclinera en actions.

- Participation à l’appel à projet « Valorisons les zones Inondables » en partenariat avec l’association Nature Midi Pyrénées

Présentation du bassin versant

Le territoire de la Communauté de Communes est intégralement compris dans le bassin versant de la Garonne.

La Garonne, troisième fleuve français par son débit moyen, est un cours d’eau franco-espagnol de 525 km. Son bassin versant couvre 56 000 km2 et représente 10 % du territoire français. Tout au long de son parcours, la Garonne s’enrichit de nombreux affluents : Ariège, Save, Tarn, Aveyon, Gers, Lot, Baïse…

Topographie de la CCPHG

Plus de 2/3 du territoire est en milieu de montagne (la partie sud), le restant se trouve en piémont.

La partie montagneuse est caractérisée par des terrains très escarpés avec comme point culminant le Pic de Perdiguère dont l’altitude atteint 3 222 m. Les altitudes les plus basses avoisinent les 400 m, elles se trouvent au nord dans la plaine alluviale de la Garonne.

Hydrographie

Les principaux cours d’eau présents sur le territoire sont :

- Garonne amont

- La Pique (dont les principaux affluents sont la Neste d’Oô, la Neste d’Oueil)

- Des petits affluents du Job

Le réseau hydrographique du territoire de la CCPHG est caractérisé par des cours d’eau de type :

Torrents

Par exemple, la Haute Pique, le Lis, le ruisseau de Maudan, etc.

Rivière torrentielle

La Pique en aval de Luchon, la Garonne du plan d’Arem à la confluence avec la Pique.

De rivière de piémont

La Garonne de la confluence avec la Pique à l'aval.

Le régime hydrologique est de type pluvio-nival : les débits des cours d’eau sont essentiellement alimentés par les précipitations et la fonte de la neige. On distingue 2 périodes :

- Les basses eaux à la fin de l’été (septembre octobre) et en hiver (janvier février)

- Les hautes eaux à la fonte de la neige (mai-juin) résultant du stockage sous forme de neige.

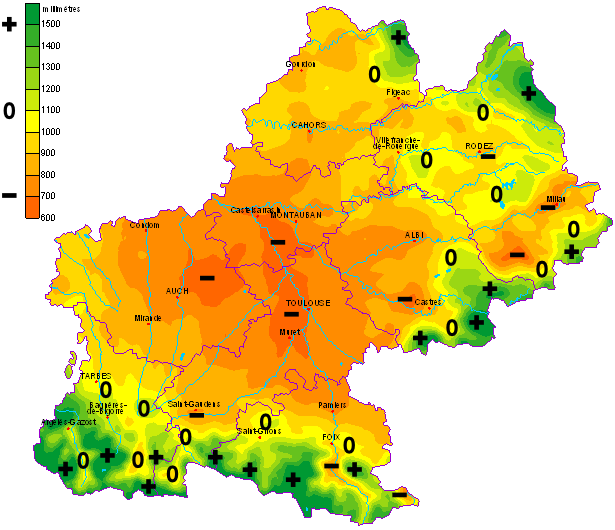

Climat et précipitations

Le climat est tempéré océanique avec une influence montagnarde qui s’accentue du nord vers le sud. Nous abordons plus spécifiquement l’aspect des précipitations, car c’est un paramètre indissociable de la gestion des risques naturels. Le tableau ci-dessous reprend le cumul des pluies annuelles moyennes, pour différentes périodes d’observations.

| Poste pluviométrique | Précipitation moyenne annuelle en mm | Altitude en m | Période d’observation |

|---|---|---|---|

| Montréjeau | 833 | 380 | 1982-2012 |

| Bagnères-de-Luchon | 946 | 620 | 1995-2004 |

| Cierp-Gaud | 1044 | 520 | 1995-2004 |

| Fos | 1138 | 560 | 1995-2004 |

| Saint-Paul d’Oueil | 1140 | 1130 | 1945-1973 |

| Village d’Oô | 1326 | 980 | 1962-1983 |

| Centrale du Portillon | 1650 | 1130 | 1961-1990 |

La répartition des précipitations est conditionnée par l’altitude. Les précipitations moyennes annuelles à 1650 m (altitude médiane du bassin versant de la Pique) sont de 1600 mm. La survenance d’évènements naturels est en étroite relation avec des évènements météorologiques excessifs par leur intensité, leur durée et leur répartition spatiale. Or le bassin de la Pique est soumis à la double influence océanique et méditerranéenne dont les excès se caractérisent par des précipitations.

Le flux d’Ouest, survenant en hiver et au printemps, atténué en principe par la localisation du secteur d’étude déjà en position orientale dans la chaîne des Pyrénées. D’intensités faibles, mais de longue durée, égale ou supérieure à 48h, ces précipitations peuvent totaliser plus de 150 mm sur plusieurs jours. Elles ont été à l’origine des grandes inondations d’hiver (évènement du 2 au 4 février 1952) et de printemps dites « crues océaniques pyrénéennes », qui cumulé avec une fonte brutale de la neige, peut donner des événements importants (par exemple la crue du 18 juin 2013 ou du 23 juin 1875 et du 19 et 20 mai 1977).

Le flux de Sud-est, survenant en automne préférentiellement, à caractère orageux avec abats d’eau méditerranéens, caractérisé par des intensités horaires et des lames d’eau sur 24 heures conséquents (évènement du 7 et 8 novembre 1982 où le pluviomètre de la centrale hydroélectrique du portillon a enregistré à 1130 m d’altitude des pluies de 24 h d’une hauteur de 229 mm).

- Catégorie : Page

Les actions réalisées

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises a lancé plusieurs études, de différents types :

- Des études pour mieux comprendre la dynamique et le fonctionnement des cours d’eau

- Des études pour définir des programmes de travaux

- Des études de maîtrise d’œuvre pour définir précisément les travaux à réaliser

Ces études seront mises en ligne prochainement.

Suite à la crue de juin 2013 de nombreux travaux dit « post-crue », ont été réalisés par la Communauté de Communes :

- Reconstruction de berges

- Opération d’enlèvement d’embâcles

- Curage des cours d’eau

- Reconstruction de murets de protection

- Reconstruction d’ouvrages (ex : Passerelle de Péquerin)

La mise en place d’un système d’alerte transfrontalier « Risqhydro »

En complément du programme français Vigicrues, « Risqhydro », un programme transfrontalier de prévention des inondations a été mis en place suite aux inondations de 2013 entre 7 collectivités territoriales :

- Disputacio de Lleida

- Conseilh Generau du Val d’Aran

- Conseill comarcal de Pallars-Sobira

- Conseill comarcal de Pallars-Jussa

- Conseill comarcal Alta Ribargorça

- Conseill comarcal Alt Urgell

- Communauté de communes du Canton de St Béat.

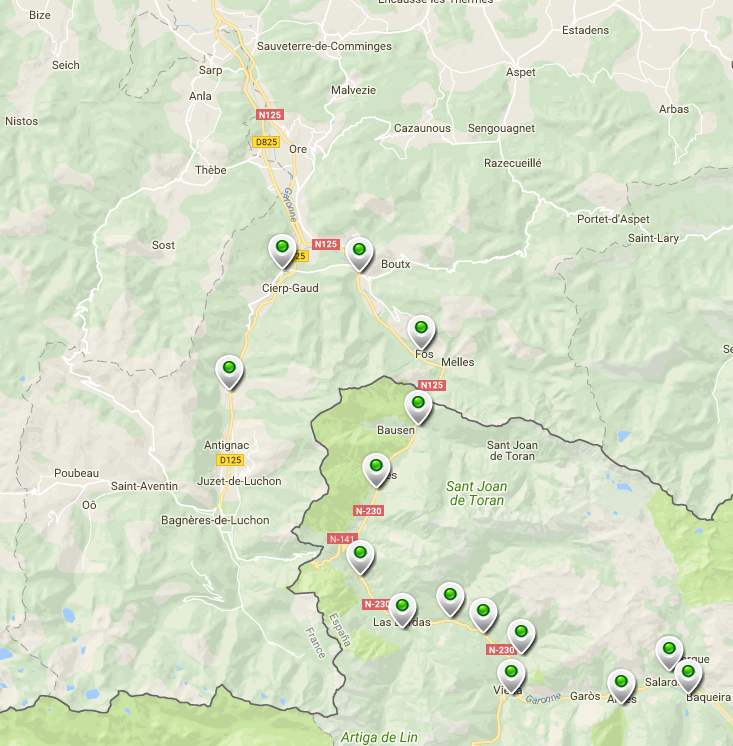

Il se fonde sur l’installation de 15 stations de surveillance sur la Garonne et la Pique qui recueillent en temps réel des informations sur les cours d’eau (débit…).

Ces informations sont ensuite compilées et peuvent être consultées en ligne :

Consulter les données en temps réel

Les actions en cours

Appel à projet « Valorisons et restaurons les zones inondables »

L’objectif de cet appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne est de promouvoir une approche intégrée des milieux aquatiques conciliant prévention des inondations et restauration des fonctionnalités des zones humides (lit d’inondation, annexes fluviales, forêts alluviales…). Un objectif secondaire est de trouver des solutions permettant de lever les freins à la mise en œuvre de ces actions et de valoriser les expériences. Cet appel à projet est d’une durée de 3 ans (à partir de 2017).

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises a candidaté avec l’association Nature Midi Pyrénées (NMP) :

- Nature Midi Pyrénées assure la maîtrise d’ouvrage de la partie étude, avec comme partenaire la CCPHG.

- La CCPHG assure la maîtrise d’ouvrage de la partie travaux, avec comme partenaire NMP.

Les territoires « projets » retenus pour notre participation, se trouvent sur le bassin versant de la Pique :

Les principaux enjeux de ces territoires sont :

- Gestion du risque inondation

- Gestion des sédiments

- Gestion quantitative de la ressource en eau

- Préservation des zones humides

- Préservation de la continuité écologique

Partenaires financiers du projet :

Planning

| Date | Etape |

|---|---|

| Fin 2016 |

|

| Année 2017 |

|

| Nov 2017 |

|

| Sept 2018 |

|

| Début 2019 |

|

| À partir d'août 2019 |

|

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises a lancé en fin d’année 2017 un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de confortement et / ou de reconstruction des aménagements de la Garonne dans la traversée de Saint-Béat (du pont-neuf au pont-vieux)

Planning

| Date | Etape |

|---|---|

| Février 2018 |

|

| Février 2018 à fin 2018 |

|

| Début 2019 |

|

| Eté 2019 |

|

Restitution réunion publique

Une réunion d'information du public s'est tenue le mardi 10 septembre à Saint-Béat pour expliquer les travaux en cours. Retrouvez ci-dessous le support diffusé à cette occasion :

- Catégorie : Page

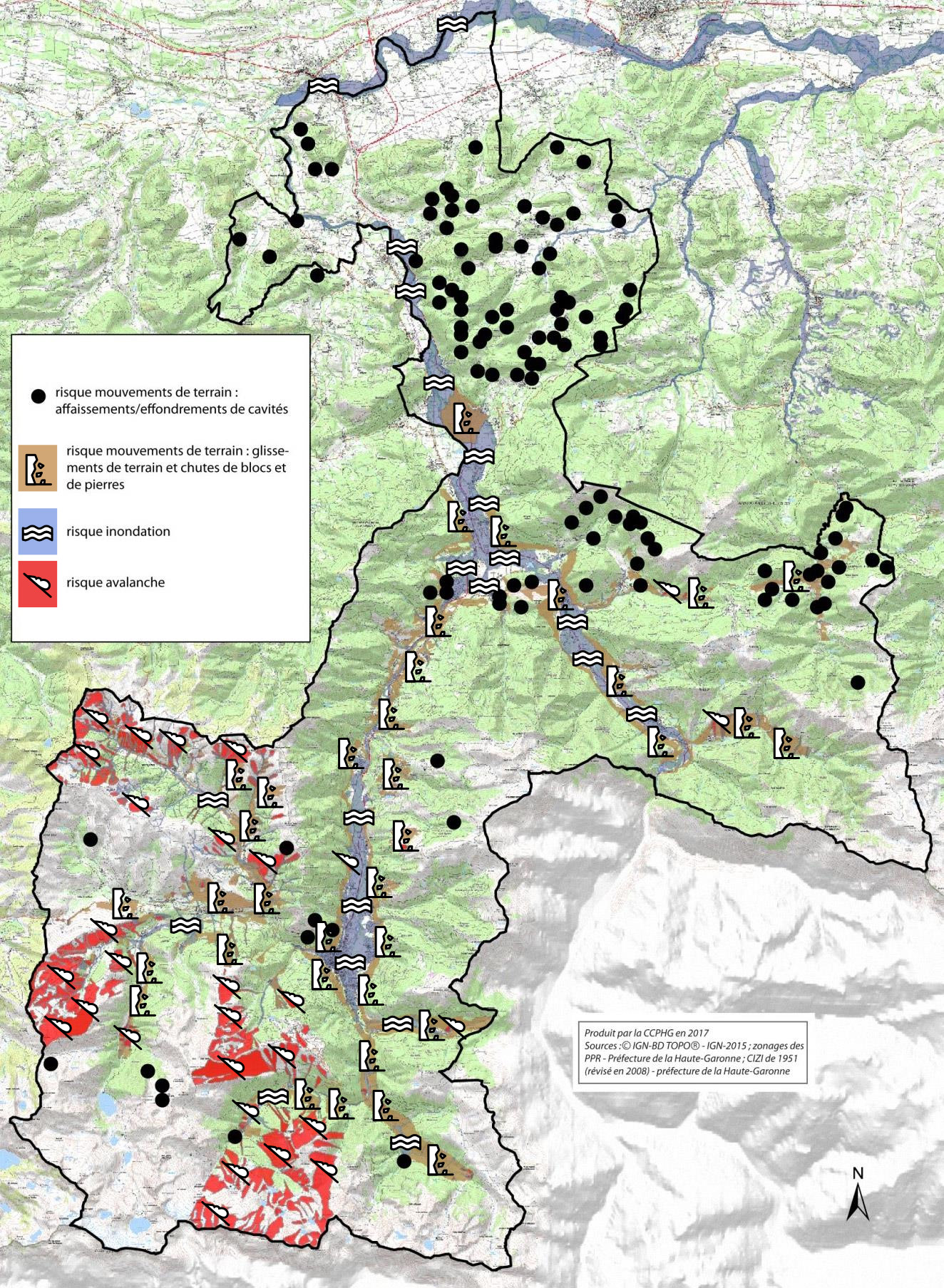

Du fait de ses spécificités, le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises est exposé à de nombreux risques naturels et technologiques. Historiquement la compétence est exercée à l’échelle communale sur une grande partie du territoire et à l’échelle intercommunale sur le Pays de Luchon. Aujourd’hui, la communauté de communes s’engage à être un acteur et un coordonnateur facilitateur pour la prévention des risques naturels.

Un territoire particulièrement exposé

Avec 789 sites à risque, le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises est très vulnérable aux risques naturels tels que :

- Des avalanches (286 sites répertoriés)

- Des crues torrentielles (149 sites répertoriés)

- Des glissements de terrain (120 sites répertoriés)

- De chutes de blocs (89 sites répertoriés)

- De ravinement (58 sites répertoriés)

- D’inondation (8 sites répertoriés)

- D’affaissement (2 sites répertoriés)

- Des séismes (tout le territoire)

- Des feux de forêt (tout le territoire)

Entre 1258 et 2017, le service RTM (Restauration des Terrains de Montagne) a recensé 1 402 évènements sur les communes de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. À l’exception de 4 communes sans événement recensés, toutes les communes ont connu une manifestation événementielle.

Les effets de ces événements sont exacerbés par la déprise agricole et un manque d’entretien des terres, fossés… Par exemple, les villageois creusaient des fossés dans les estives pour abreuver les animaux, ce qui drainait les terrains. Les habitants récupéraient le bois arraché par les avalanches pour se chauffer, évitant ainsi que ces arbres se retrouvent mobilisés lors de crues par exemple. Peu à peu les modes de vie ont changé, les terrains sont aujourd’hui moins entretenus.

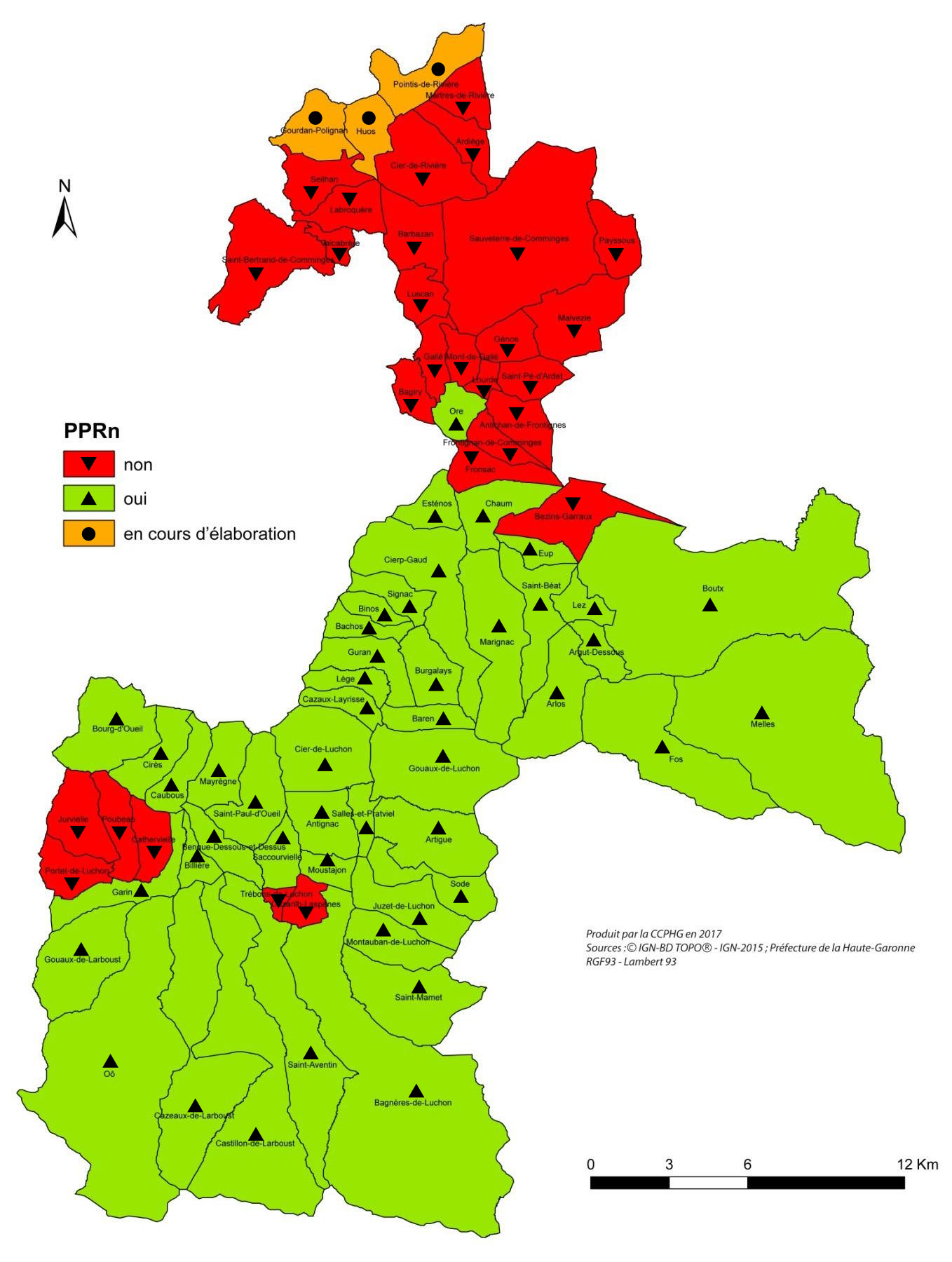

Actuellement, 46 communes sont dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) et 3 ont un PPR en cours d’élaboration. Les communes qui disposent d’un PPR sont principalement celles situées en montagne, seules quelques communes de montagne (notamment dans le Haut-Larboust) ne sont pas encore couvertes par un PPR. Ces PPR sont prescrits et réalisés par le service risque de la DDT (service déconcentré de l’État).

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises doit statuer avant le 1er janvier 2018, sur les compétences optionnelles qu’elle souhaite prendre et notamment sur la compétence « gestion des risques naturels » qui est intégrée dans le bloc « Protection et mise en valeur de l’environnement et du soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ». L’étendue de cette compétence sera définie plus précisément par l’intérêt communautaire, pour lequel la collectivité doit statuer avant le 1er janvier 2019.

Une autre compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations » (GEMAPI) sera obligatoirement exercée à compter du 1er janvier 2018. Afin d’anticiper la prise de compétence, le PETR Pays Comminges Pyrénées, s’est porté volontaire pour porter l’étude de gouvernance concernant la mise en place de la compétence GEMAPI sur le périmètre de la Garonne amont. De cette étude dépendra le périmètre d’exercice de cette compétence par la CCPHG.

Risques et actions réalisées sur le territoire

- Projet de sécurisation de la Falaise Ladeveze.

Reconstruction d'un dispositif pare-bloc suite à l'éboulement de février 2019 au niveau de l'avenue La Chapelle à Bagnères-de-Luchon

Plateforme participative

Le Cahier des charge national du STEPRIM auquel la CCPHG a répondu stipule que nous devons mener une large concertation sur notre territoire. Cette concertation sera réalisée autour de réunions publiques sous forme d’ateliers participatifs avec la population, les élus et les acteurs du risque.

Au vu de l’état sanitaire, un site internet a été conçu, afin de pouvoir interagir avec la population. Des questionnaires, sondages et autres, ouverts à tous vous sont proposés. Ce service tend à apporter la connaissance suffisante sur les sur les risques naturels de montagne.

Les intéressés peuvent participer et ont la possibilité d’apporter leurs témoignages et anecdotes.

Le but étant de construire et mener ce projet ensemble.

Liens utiles

- Catégorie : Page

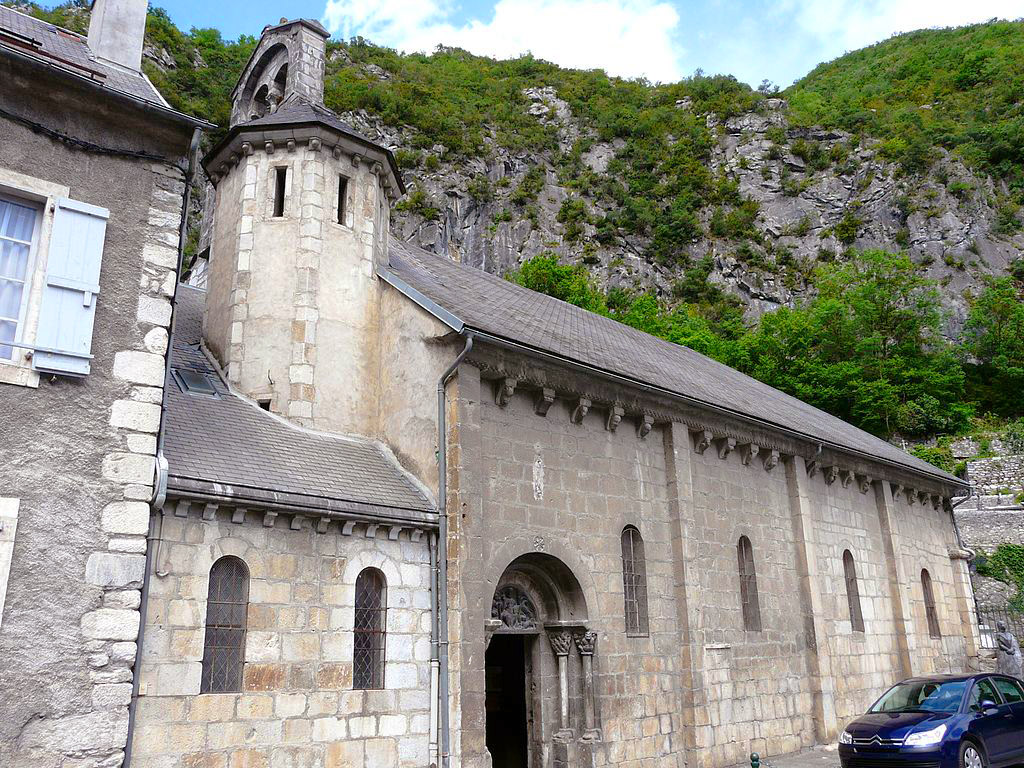

Le Patrimoine raconte l’histoire des Pyrénées Haut Garonnaises au travers de ses différentes époques et aspects : patrimoine architectural, naturels, espaces de mémoire, traditions…

La Communauté de Communes est engagée dans une démarche active d’appropriation de ce patrimoine et de mise en valeur de tout ce qui fait l'identité des Pyrénées Haut Garonnaises, son caractère, son authenticité. Pour cela, différentes actions sont actuellement déployées : un programme de réhabilitation du petit patrimoine, la réalisation d’un inventaire ou encore la création d’événements originaux.

Sauvegarder notre petit patrimoine

Pour sauvegarder nos richesses locales, un programme de rénovation du petit patrimoine a été initié par l’ancien Haut Comminges dans les années 2000. En lien étroit avec les communes et le CAUE, il consiste en la réalisation d’un inventaire puis de la rénovation du petit patrimoine bâti : lavoirs, chapelles, pompes…

Exemple de restauration réalisée : le lavoir de Gourdan-Polignan

Les communes transmettent un dossier de demande justifié, puis un architecte du CAUE visite le site recensé et rédige un rapport qui mentionne les éventuels travaux à effectuer et l’intérêt patrimonial. Ce programme dispose d’un budget de 100 000 € financé à 50% par la Communauté de Communes et 50% par la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.

Chantiers réalisés

Environ 30 ouvrages ont pu bénéficier du programme :

- Statue Saint Michel - Barbazan

- La Vierge du Rocher - Barbazan

- Lavoir - Luscan

- Moulin de Bellan - Pointis de Rivière

- Source du lavoir de Garnère à Sauveterre de Comminges

- Lavoir - Valcabrère

- Lavoir - Frontignan de Comminges

- Chapelle inachevée - Barbazan

- Portail de l’ancien château - Galié

- Chapelle Saint Martin de Gesset - Sauveterre de Comminges

- Chapelle Saint Julien - Saint Bertrand de Comminges

- Tour du Castet Bert - Valcabrère

- Autel de la Mont-Joie - Galié

- Chapelle Notre Dame de Cabanac - Pointis de Rivière

- Murets - Huos

- Notre Dame du Bien - Génos

- Place du Barry - Sauveterre de Comminges

- Lavoir de Gège - Sauveterre de Comminges

- Le Camin nau - Seilhan

- Puit du Pradiot – Sauveterre de Comminges

- La source de Ore - Ore

- La source de Saint Caprais - Payssous

- Ancien cimetière - Frontignan

- Muret - Génos

- Chapelle Sainte Germaine - Labroquère

- Lavoir - Malvezie

- Chemin de croix - Saint Pé d’Ardet

- Lavoir (mise en sécurité) - Malvezie

- Lavoir du Château – Gourdan-Polignan

- Pompe du Couret – Gourdan-Polignan

- Escalier ville haute ville basse - Saint Bertrand de Comminges

- Castet Bert –Valcabrère

- Abreuvoir - Lourde

- La Source de Sauban - Labroquère

- La table d’orientation - Labroquère (Hameau de Burs)

- L'Oratoire de la Vierge - Labroquère

- Les jardins partagés - Luscan

- La Chapelle Bienheureuse - Cier-de-Rivière

- La Chapelle Saint-Martin - Saint-Bertrand-de-Comminges

Découvrir le patrimoine classé et inscrit aux Monuments historiques

- Chapelle Saint-Étienne du 12ème siècle inscrite en 1931 pour protéger la porte romane

- Église Notre-Dame-de-l’Assomption du 16ème mais reconstruite de 1847 à 1857, peintures de Romain Cazes, inscrite en 2003 dans son intégralité

- Château Lafont du 18ème siècle. Façade inscrite en 1927 et rampe d’escalier d’honneur classée en 1931

- Casino datant de 1878 et 1929. Le vestibule, escalier, élévation, galerie, parc, salle de spectacle et pavillon ont été inscrits en 1999

- Villa Santa Marie ou Narischkine datant de 1840 et inscrite en 2006 (façades, toiture, mur de clôture et portail d’entrée)

- Villa Luisa de 1884, décor Néo-renaissance, inscrite en 2012

- Résidence de Charles Tron de 1854. Les éléments protégés sont les façades et les toitures. Inscrite en 1986

- Villa Édouard de 1864. Les éléments protégés sont l’élévation, le mur de clôture, le portail et la dépendance. Inscrite en 2003

- Chalets Spont. 3 chalets datant du milieu du 19ème siècle. Les façades et les toitures des 3 chalets ont été inscrites en 1993.

- Thermes Chambert datant de 1854 et 1858. Les éléments protégés sont l’établissement de bains et le vestibule. Ils ont été inscrits en 1977

- Villa Pyrène datant de la 2ème moitié du 19ème siècle. Les éléments protégés sont la clôture, la véranda et l’élévation. Inscrite en 2004

- Château du 16ème et 18ème siècle, élément protégé : porte du 16ème siècle. inscrit en 1947

- Église du 14ème siècle. Le décor intérieur est protégé. L’église a été classée en 1960

- Église Saint-Geniès, romane du 12ème et remaniée au 17ème siècle. Le décor intérieur est protégé. Inscrite en 1985

- Cromlech du Mail de Soupène (alignement de monolithes verticaux) datant du néolithique. Classés en 1889

Monument remarquable : Chapelle Saint-Jean-Baptiste située sur le hameau de Garraux datée des 12ème et 13ème siècles. Elle présente des vestiges de peintures murales des 13ème et 15ème siècles. Elle est classée à l'inventaire des Monuments Historiques en 1955.

- Église Saint-Étienne du 14ème siècle, inscrite en 1977

- Église Saint-Martin, romane datant du 12ème et 13ème siècle, inscrite en 1926

- Église Sainte-Anne du 12ème siècle, fresque du 15ème. Classée en 1921

- Maison du 15ème siècle. Éléments protégés : l’élévation et la toiture. Inscrite en 1979

- Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge du 15ème siècle. Clocher-mur roman, agrandie à l’époque gothique. Inscrite en 1977

- Église Saint-Pierre-es-Liès du 18ème et 20ème siècle, classée en 1986

- Ruines du château-fort du 13ème et 14ème siècle, inscrit en 1970

- Cromlech (alignement de monolithes verticaux) datant du néolithique, classé en 1889

- Chapelle Saint-Pé-de-la-Moraine du 10 et 12ème siècle, inscrite en 1971

- Église Saint-Roch : 12ème, 15ème, 16ème, 17ème et 18ème. Protection des décors mais église inscrite dans sa totalité en 2006

- Brèche dite du Picon : site archéologique classée en 1956

- Grotte dite de l’Éléphant : site archéologique, gravures rupestres. Classée en 1956 et inscrite en 2014

- Pont sur la RN 125 : pont datant du 19ème siècle. Inscrit en 1984

- Château du 17ème siècle, inscrit en 1977. Éléments protégés : façades et toitures du château et de la chapelle, cheminées au rez-de-chaussée et cheminées au 1er et 2ème étage, escaliers

- Église Saint-Christophe fin 15ème, début 16ème. Inscription de l’édifice dans sa totalité en 2001

- Croix du cimetière, inscrite en 1926

- Église Saint-Pierre, romane datant du 11ème et 12ème siècle inscrite en aout 1975

- Maison forte / tour du 15ème siècle, inscrite en 2007

- Tour à signaux dite le Castet du 10ème et 11ème siècle. Inscrite en 1950

- Église Saint-Barthélemy, romane datant du 12ème siècle. Le clocher est protégé. Inscrite en 1944

- Église romane du 12ème siècle, classée en 1840

- Église Saint-Benoît du 12ème siècle, classée en 1994

Vidéo Grand Site Saint-Bertrand de Comminges

Transcription textuelle de la vidéo

- Anciens remparts gallo-romains : inscrit en 1956

- Tourelle du 15ème siècle, inscrite en 1927

- Cathédrale Notre-Dame : élevée au 11ème, 12ème, 14ème et 15ème siècle, classé en 1840 et le cloître en 1889

- Porte de ville (Cabirole) : inscrite en 1927

- Camp militaire romain, site antique. Inscrit en 2012

- Enceinte de la ville haute, 4ème siècle, 5ème siècle, 12ème et 13ème. Inscrit en 1998

- Site archéologique gallo-romain : établissement de bains, temple antique, théâtre. Classé en 1946

- Château du 16ème siècle. Les éléments protégés sont la tourelle et l’escalier. Inscrit en 1947

- Église Saint-Pierre du 11ème, 12ème et 13ème siècle, vestiges de fresques, inscrite en 1956

- Église Saint-Julien romane du 11ème et 12ème siècle inscrite en 1979

- Tour dite du Castet Bert : Tour de guet du 11ème siècle. Inscrite aux Monuments historiques en 1997

- Cimetière : 13ème siècle, protection du portail, inscrit en 1926

- Basilique Saint-Just : Datant du Moyen-Age, classée au Monuments historiques en 1840

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE culturel immatériel

www.patrimoine-culturel-immateriel-ccphg.fr

- Catégorie : Page

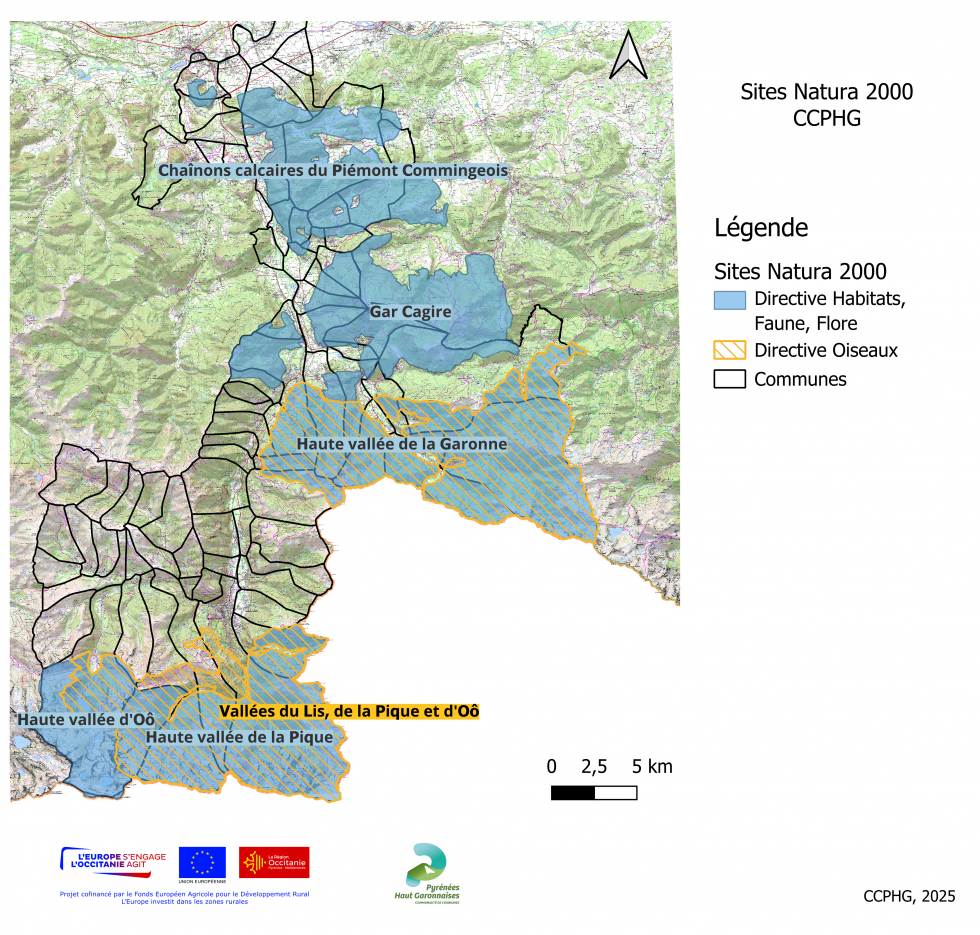

Le territoire des Pyrénées Haut Garonnaises comprend des écosystèmes variés et rares : corridors fluviaux, zones humides, prairies, forêts, habitats rocheux à plus ou moins haute altitude. Une véritable richesse à protéger !

Qu'EST-CE QUE « Natura 2000 » ?

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union Européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau contient un ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la sensibilité des espèces animales et végétales, ainsi que leurs habitats.

Les objectifs de la démarche Natura 2000 sont de préserver les espèces protégées et conserver des milieux, tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.

L’Union Européenne a adopté deux Directives qui identifient les milieux naturels ainsi que les espèces menacées qui nécessitent la mise en place d’un périmètre de protection :

- La Directive « Habitats, Faune, Flore » identifie les milieux naturels ainsi que les espèces menacées qui nécessitent la mise en place d’un périmètre de protection de sites Natura 2000 dits zones spéciales de conservation (ZSC)

- La Directive « Oiseaux » a pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages et définit les règles encadrant leur protection. Ces espèces sont protégées dans des sites Natura 2000 dits zones de protection spéciale (ZPS)

Sur le territoire de la CCPHG, les deux types de sites Natura 2000 sont présents.

Le Cuivré des marais

Gestion des sites « Natura 2000 » par la ccphg

Les sites Natura 2000 sont régis par la CCPHG depuis 2018. Elle a été réélue structure animatrice en mars 2021, et ce, pour une durée de trois ans. Elle est chargée de mettre en œuvre les mesures d'amélioration des connaissances et de suivis scientifiques sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site, assurer le dialogue entre les acteurs du territoire et concilier les activités humaines et la préservation de la biodiversité.

Retrouvez tous les sites Natura 2000 sur Trouvez un site Natura 2000

Les sites Natura 2000 gérés par la CCPHG

Le site Haute Vallée d’Oô, issu de la directive habitat, couvre une surface de 3 407 ha et s’étend sur le bassin versant de la Neste d’Oô. Il a une altitude comprise entre 1 139 m. et 3 222 m. Le point culminant de ce site est le pic Perdiguère (sommet culminant de Haute-Garonne).

https://lys-pique-oo.n2000.fr/

Le site Haute Vallée de la Pique, issu de la directive habitat, couvre une surface de 8 250 ha. Il est situé sur la vallée de la Pique et la Vallée du Lys affluent de la Pique. L’altitude est comprise entre 650 m et 3 116 m, le point culminant est le sommet du pic des Crabioules. Ils appartiennent au domaine montagnard et à la région biogéographique alpine.

https://lys-pique-oo.n2000.fr/

Le site Vallées du Lys, de la Pique et d’Oô, issu de la directive oiseaux, couvre une surface de 10 515 ha avec une altitude minimale de 720 m et maximale de 3039 m. Il appartient à la région biogéographique alpine. Les milieux naturels ont fortement été façonnés par le travail de l’homme qui a dû acquérir une certaine autosuffisance alimentaire dans cet espace montagnard isolé.

https://lys-pique-oo.n2000.fr/

Le site Haute vallée de la Garonne, issu de la directive habitat et oiseaux, couvre une superficie totale de 11134 ha. L’altitude s’étend de 515m à 2 629m, le point culminant est le pic de Crabère. C'est un site très accidenté, caractéristique de la partie centrale de la chaîne pyrénéenne, de l'étage collinéen à subalpin, et à dominante siliceuse. Le relief y est typiquement montagnard avec une succession de longues lignes de crêtes et de vallons profonds marqués par l'érosion glaciaire avec des dépôts de blocs erratiques et de moraines. Le site abrite des secteurs localisés de milieux humides remarquables dont la zone la plus étendue se trouve sur la commune de Melles : le plateau d’Uls.

https://montagne-hautevalleegaronne.n2000.fr/

Le site Zones rupestres xérothermiques des bassins de Marignac Saint-Béat, Pic du Gar et Montagne de Rié, issu de la directive habitat, couvre une surface de 7680 ha, entre 470 m et 1 912 m d’altitude. Il comporte trois unités séparées, la première autour du Pouy de Hourmigué (1685 m), la seconde autour de la montagne de Rié (1130 m) et enfin, la plus vaste, autour des trois pics de Gar (1785 m), d’Escalette (1856 m) et de Cagire (1912 m).

https://montagne-hautevalleegaronne.n2000.fr/

Le site Chaînons calcaires du piémont commingeois, issu de la directive habitat, correspond à un ensemble de basses et moyennes collines séparées par des bassins calcaires qui forment une des bandes les plus septentrionales des Pyrénées centrales. Situé dans le secteur historique du Comminges, sur les cantons de Barbazan et d’Aspet, il couvre une superficie totale de 6200 ha. L'altitude minimale est de 440 m et la maximale de 1041 m au Plamajou, près du refuge Saint-Martin.

Plaquette Natura 2000 Haute-Garonne.pdf11.90 mo

Ouvrir

J'ai un projet sur un site Natura 2000 : quelle est la réglementation ?

Recommandations Natura 2000 :

Recommandations .pdf28.67 ko

Ouvrir

Guide Natura 2000 :

Livret d'évaluation.pdf2.13 mo

Ouvrir

Le DOCOB

Un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) est établi pour chaque site Natura 2000 en concertation avec les partenaires locaux concernés, réunis dans un comité de pilotage dont la composition est arrêtée par le préfet de département. Ce document présente un état des lieux du patrimoine naturel et des activités socio-économiques du site, précise les orientations de gestion et les mesure de conservation à mettre en œuvre sur le site.

Le COPIL

L'organe décisionnel pour chaque site est le COmité de PIlotage Local (COPIL). C'est lui qui valide les orientations et les actions proposées par la structure animatrice et l’animateur du site Natura 2000. Il doit être représentatif du territoire et est constitué de différents acteurs locaux (élus des communes concernées par les sites Natura 2000, des agriculteurs, des forestiers, des associations naturalistes et sportives, des experts scientifiques, des organismes d’Etat et des Régions et départements). Il est réuni chaque année, par la CCPHG, afin de faire un bilan sur l’année d’animation venant de passer et d’évoquer et présenter les actions de la prochaine année d’animation.

Les actions Natura 2000 sur le territoire

Sur le territoire de la CCPHG, la mise en œuvre des DOCOB des 7 sites Natura 2000 est assurée par une chargée de mission travaillant à la CCPHG. Cette animatrice a pour mission de réaliser le suivi des espèces et des habitats d’intérêt communautaire, la sensibilisation du grand public, l’accompagnement des acteurs du territoire et la mise en place des outils du réseau Natura 2000, tels que les contrats Natura 2000.

Les contrats Natura 2000

La mise en place des contrats Natura 2000 est une démarche volontaire qui permet aux personnes de s’engager pendant cinq ans, dans un programme d’actions en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, moyennant une aide financière. Sur l’ensemble des sites Natura 2000 de la CCPHG, 3 types de contrats existent :

- Les contrats agricoles, appelés Mesure Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), visent à favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles favorables à l’environnement par des exploitants volontaires. Sur le territoire, plus de 100 exploitants ont souscrit à ces mesures en faveur de l’environnement.

- Les contrats forestiers, pour les actions situées en forêts, permettent aux propriétaires ou ayants droits, de réaliser des travaux d’entretien et de gestion écologique dans une logique non productive.

- Les contrats non agricoles et non forestiers, appelés « ni-ni », concernent majoritairement les espaces qui ne sont pas exploités par des agriculteurs, des pelouses sèches, des zones embroussaillées ou encore des zones humides et des cours d’eau.

Sur le plateau de Campsaure, des travaux de captage d’eau à des fins d’abreuvement et le piétinement du bétail ont dégradé le milieu et l’ont asséché. L’objectif de ce contrat était de restaurer le fonctionnement hydrique de la tourbière et faire remonter le niveau d’eau dans le sol afin de relancer la dynamique de la tourbière. Actuellement, les résultats des travaux entrepris sont satisfaisants. Le milieu cicatrise et les écoulements et fossés tendent à se colmater. Mais ce processus prend du temps.

Le Damier de la Succise a été observé sur la tourbière et en aval, sur l’exutoire. La Succise des prés, plante hôte de ce papillon, est présente en grande quantité sur la tourbière. Cela en fait un milieu important pour la reproduction de cette espèce protégée

L’objectif de ce contrat était de remettre en état, sur le plateau d’Uls, les pontons qui protègent les zones humides à Melles (Gar Cagire). Il visait le remplacement de pontons installés en 1998 sur le plateau pour éviter le piétinement de zones humides sensibles.

Crédit photo : AREMIP

Premier contrat forestier sur le site Gar Cagire. C’est un propriétaire privé qui a signé cet engagement sur trois parcelles du vallon de Mourarilles. C’est un engagement sur 30 ans à ne réaliser aucune action de sylviculture sur la parcelle. La forêt laissée ainsi en libre évolution développe de nombreux habitats favorables à une grande diversité d’animaux (insectes et chauves-souris notamment) Les arbres ont été marqués et repérés, de même que les limites des parcelles concernées, afin de pouvoir les retrouver pendant les 30 ans du contrat.

Photo forêt de Sengouagnet

LES sorties natura 2000 en 2025

Les bulletins d'information NATURA 2000

Consultez le bulletin N°5 de 2024 :

Bulletin d'information NATURA 2000 N°5.pdf3.46 mo

Ouvrir

Consultez le bulletin N°4 de 2023 :

Bulletin information Natura 2000 - N°4.pdf3.12 mo

Ouvrir

Consultez le bulletin N°3 de 2022 :

Bulletin information Natura 2000 - N°3.pdf3.27 mo

Ouvrir

Consultez le bulletin N°2 de 2021 :

Bulletin information Natura 2000 - N°2.pdf4.61 mo

Ouvrir

Consultez le bulletin N°1 de 2019 :

Bulletin information Natura 2000 - N°1.pdf4.50 mo

Ouvrir

Les espèces emblématiques

Crédits photos : CEN Occitanie, Gérard Monge, AREMIP

- Catégorie : Page

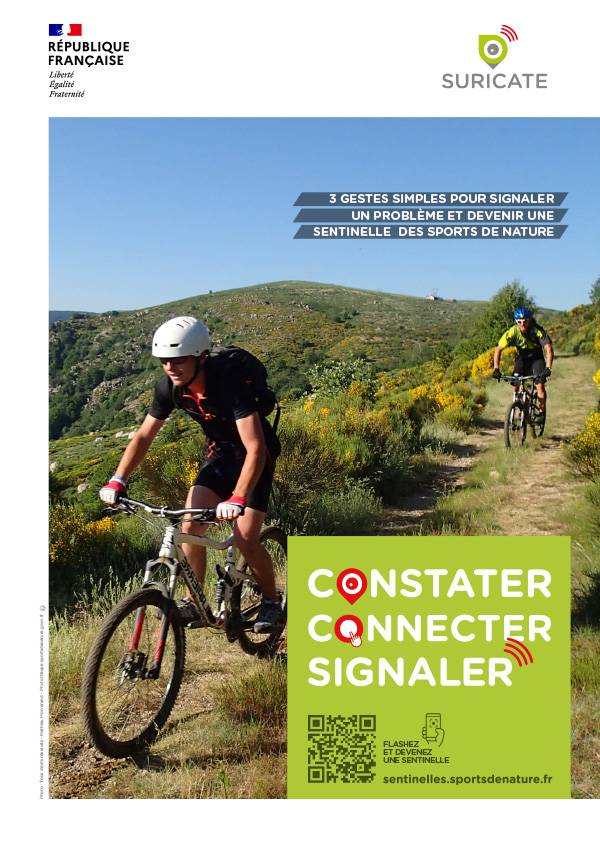

Venir en Pyrénées Haut Garonnaises, c’est la garantie de vivre pleinement le VTT ! Avec deux espaces labellisés VTT-FFC, découvrez tout un panel de circuits balisés allant du parcours enduro, au single track, en passant par la promenade familiale et les itinéraires de haute montagne.

Nouvelle application VTT

- Découvrez les parcours

- Préparez votre sortie

- Orientez-vous

- Signalez les difficultés et besoins

LES ESPACES

Au cœur des montagnes, l’Espace VTT du Pays de Luchon comprend 17 parcours, soit plus de 269 km de pistes entretenues et balisées :

- 2 parcours verts

- 2 parcours bleus

- 10 parcours rouges

- 3 parcours noirs

Au pied des Pyrénées centrales, le domaine vous offre 33 circuits tous niveaux soit plus de 600 km de circuits entretenus et balisés. Cet espace est géré en partenariat avec la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat.

- 9 parcours verts

- 7 parcours bleus

- 9 parcours rouges

- 7 parcours noirs

L’entretien du réseau

L’entretien du réseau VTT est réalisé par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises.

Si vous repérez des anomalies sur les parcours (balisage, sécurité...), n'hésitez pas à nous les signaler par par mail à sentiers@ccphg.fr

Signalez tout problème de signalétique, sécurité, environnement sur SURICATE

Téléchargez l'application et signalez les problèmes rencontrés pendant vos sorties !

Les recommandations du vététiste

- Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires

- Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse

- Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de randonneurs, car le piéton est prioritaire

- Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation

- Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage

- Le port du casque est fortement recommandé

- Respectez les propriétés privées et les zones de cultures

- Attention aux engins agricoles et forestiers

- Refermez les barrières

- Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons

- Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages

- Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement

- Soyez bien assurés, pensez au Pass’Loisir FFC

- Catégorie : Page

Avec plus de 700 km de sentiers entretenus et balisés, les Pyrénées Haut Garonnaises offrent des paysages variés avec des panoramas magnifiques. Petits et grands, sportifs aguerris ou pratiquants occasionnels, trouveront leur bonheur sur nos sentiers !

les sentiers de randonnée du territoire

Découvrez tous les sentiers de randonnée pédestre du territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises et leur fiche détaillée sur la page dédiée de l'OTI Pyrénées 31 : ici

Les 5 recommandations du randonneur

- Choisissez un parcours adapté à vos capacités physiques et techniques.

- Munissez-vous d'un équipement adapté à la pratique de la randonnée : de bonnes chaussures et un vêtement chaud en toute saison. En été : lunettes de soleil, crème solaire, chapeau.

- Emportez une trousse de premiers secours.

- Prévoyez votre pique-nique et une quantité d'eau suffisante : 1L au moins par personne, voire 2L en été.

- Informez votre entourage de votre itinéraire et de l'heure approximative de retour. Ne partez jamais seul. Consultez la météo. Évitez de partir par mauvais temps. Sachez faire demi-tour en cas de changement de conditions climatiques.

- Suivez la signalétique.

Charte du randonneur FFRandonnee.pdf3.87 mo

Ouvrir

Numéros utiles

Météo France : 32 50

Secours en montagne (PGHM) : 05 61 79 28 36

Secours en montagne (CRS) : 05 61 79 83 79

Bureau des guides (Bagnères-de-Luchon) : 05 61 89 56 08

COMMENT SONT ENTRETENUS LEs sentiers ?

Au sein de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, une équipe technique est dédiée à l'entretien des sentiers : fauchage, débroussaillage, balisage… Les sentiers de type GR sont pour leur part entretenus par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Si vous repérez des anomalies sur les sentiers (balisage, sécurité...), n'hésitez pas à nous les signaler par téléphone au 05 61 94 79 50 ou via le site Internet "SURICATE" https://sentinelles.sportsdenature.fr/

PRINCIPAUX CHANTIERS RÉALISÉS

- Réfection des marches sur le sentier n°7 (24/09/2019)

Le service sentiers a réalisé la réfection d’une volée de marches sur le sentier n° 7 (secteur Luchon). Des acacias ont été abattus et débités sur site pour pallier l’éloignement et faciliter les manutentions.Trois journées de travail et quatre agents ont été nécessaires à la réalisation de ce chantier.

- Rénovation des 3 passerelles de Juzet-de-Luchon (09/10/2019)

Au vu de l'usure de ces 3 ouvrages, l'équipe sentiers est intervenue pour assurer la sécurité des randonneurs :

Passerelle n°1

- consolidation fondations (poteaux et gabions)

- remplacement de la lice

Passerelle n°2

- fixation poteau

Passerelle n°3

- remplacement lice en totalité et fixation poteaux.Petit élagage.

Les travaux ont mobilisé 4 agents pendant 3 jours.

- Amélioration du balisage du Pic du Gar (29/10/2019)

Suite à des réclamations concernant le manque d'informations sur les chemins de randonnée de cette zone, le service sentiers a donc procédé à l'installation de nouveaux panneaux directionnels en direction du Pic du Gar : Col de Teillech, Pic du Gar et Gouardets. Ce chantier a nécessité l'intervention d'un héliportage et une journée de travail pour 4 agents.

- Tempête BARBARA les 20 et 21 octobre 2020 avec pour conséquence le déblaiement nécessaire de plus de 250 Chablis sur notre territoire

- Confection et mise en place de trois passerelles :

- Guran : passerelle de 4 mètres

- Sourrouilh : passerelle de 12 mètres

- Castervielle : passerelle de 3 mètres

- Réfection d’une portion de 5 mètres d’un chemin effondré sur le secteur de Sauveterre

- Remise en état de la clôture autour du paravalanche du col de Peyresourde

- Dé végétalisations et broyage des végétaux du mur du chemin de Sagelle commune de Boutx

- Réalisation de dalles en béton à la déchèterie de Luchon

- Trail en hommage à Benoit GISTAIN.

Le service sentiers a réalisé la réfection d’une volée de marches sur le sentier n° 7 (secteur Luchon). Des acacias ont été abattus et débités sur site pour pallier l’éloignement et faciliter les manutentions. Trois journées de travail et quatre agents ont été nécessaires à la réalisation de ce chantier.

- Dégagement des sentiers suite à des coups de vent

- Réparation de la clôture autour de plantations au col de Peyresourde

- Pose d'un éco-compteur sur le site du lac d’Oô

- Travaux de reprofilage et de soutènement de quelques portions de sentiers

- Nettoyage de la zone du Bazert – Maison Nestier

- Préparations des sentiers empruntés par des évènements : Anéto trail, Trail du Mourtis, Pèlerinage de la Chapelle d’Esputs, Trail Benoît Ghistain, transhumance (estives)...

- Reconnaissances des différents itinéraires inscrits au PDIPR : sentiers des Thurifères, Tour de Saint-Bertrand-de-Comminges, Pic du Gar...

- Travaux d’urgence :

Le changement de numérotation des chemins sur le dépliant distribué par l’OTI Pyrénées 31 nous a obligés à baliser de nouveau plus de 50 itinéraires sur le Luchonnais

- Pose de la nouvelle signalétique, 3 secteurs ont été équipés :

- Oô/Astau

- Les Chemins de la Liberté sur Marignac

- Le tour du refuge de St-Martin, secteur Barbazan

- Autres :

- Reconnaissance de la liaison inter-refuges et estimation des travaux à réaliser

- Reconnaissances PDIPR avec le CDT (les Cromlechs, secteur Burgalays, Pic de l’Escalette)

- Catégorie : Page

L’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées 31 vous accueille toute l’année sur l’ensemble du territoire des Pyrénées Haut Garonnaises. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à organiser votre séjour et ainsi ne rien manquer des incontournables de notre destination.

Le magazine sensoriel de l'Office de Tourisme Intercommunal 2023

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre magazine sensoriel a obtenu le Trophée du

"Meilleur magazine d’information de France" (catégorie : organisme public)

grâce à sa première place au concours national Les Trophées de la Communication, édition 2022.

Un grand bravo à toute l'équipe ! 👏

18, allées d’Étigny

31110 Bagnères-de-Luchon

Horaires ouverture

| Du lundi au samedi | 9h - 12h30 | 14h- 18h |

|---|---|---|

| Dimanche (mois de décembre, janvier, mai et octobre) | 9h - 12h30 | / |

| Du lundi au samedi | 9h - 12h30 | 13h30 - 19h |

|---|---|---|

| Dimanche et jours fériés | 9h - 12h30 | 14h30 - 18h |

| Tous les jours | 9h - 19h |

|---|

Les missions assurées par l’Office de tourisme intercommunal

- Accueil et information

- Vente d’activités et de séjours

- Promotion touristique et animation numérique

- Organisation de visites

- Animation et coordination du réseau de prestataires

- Observatoire de données économiques

- Comité Directeur du 15 septembre 2020

Comité Directeur OTI - extrait PV 15.09.2020.pdf3.62 mo

Ouvrir

- Comité Directeur du 29 juillet 2020

Comité Directeur OTI - extrait PV 29.07.2020.pdf2.68 mo

Ouvrir

- Comité Directeur du 10 mars 2020

Comité Directeur OTI - extrait PV 10.03.2020.pdf3.44 mo

Ouvrir

- Comité Directeur du 12 décembre 2019

Comité Directeur OTI - extrait PV 17.12.2019.pdf1.38 mo

Ouvrir

PV 17.12.19.pdf62.85 ko

Ouvrir

- Comité Directeur du 26 novembre 2019

- Comité Directeur du 17 octobre 2019

- Comité Directeur du 29 juillet 2019

La taxe de séjour

Vous êtes hébergeur, ou visiteur, retrouvez toutes les informations sur la taxe de séjour sur la nouvelle plateforme de la Communauté de Communes :

Déclarer ses nuitées, s'informer

- Catégorie : Page

Territoire rural et de montagne, les Pyrénées Haut Garonnaises ont une réelle vocation agricole avec des grandes cultures de céréales, du maraichage et de l’élevage.

Du fait de sa topographie, le pastoralisme demeure une activité prédominante dans les zones de haute montagne entre 700 et 3000m d’altitude. Chaque année, les troupeaux de moutons, de vaches, de chevaux, de chèvres sont montés en estive pour y passer la belle saison. Au total, plus de 210 éleveurs transhument dans les estives Haut-Garonnaises ce qui représente 26 000 ovins, 2500 bovins, 200 équins et 200 caprins.

Ces estives gérées par des groupements pastoraux, les communes ou encore des associations foncières pastorales sont toutes situées dans des espaces à qualification environnementale : des Zones Naturelles d'Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) ou encore des zones Natura 2000.

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises souhaite accompagner les filières dans le développement des circuits courts par le biais de projets structurants.

Du Pôle Maraichage Biologique au Projet Alimentaire de Territoire

En 2013, l’ancienne Communauté de Communes du Haut-Comminges en partenariat avec Erables 31 et les Jardins du Comminges a travaillé sur une étude-action « Pôle Maraichage Biologique en Comminges ».

Vidéo Cocagne R&D : Le pôle maraîcher biologique

Transcription textuelle de la vidéo

Nos partenaires

Pour les citoyens

- accéder dans les restaurants collectifs (cantines, établissement sanitaires et sociaux, restaurants d'entreprises...) à des produits sains et frais

- redonner du plaisir à table et du sens aux aliments consommés

- rendre concret le lien entre alimentation et vie économique du territoire

Pour les producteurs

- Partager, mutualiser et investir en commun dans certains bâtiments d’exploitation, matériels et outils de production : hangars, chambres froides, système d’irrigation, outils spécialisés par exemple

- S’organiser pour les approvisionnements en intrants : groupements de commandes, facilités de livraisons, économies d’échelle

- Faciliter l’entraide et l’emploi de salariés : développer l’entraide et/ou créer un groupement d’employeurs permet de mutualiser le travail d’un ou de plusieurs salariés. Il permet à terme de rendre le métier plus « vivable »

- Favoriser les échanges de savoir-faire et l’expérimentation : importance de la formation continue des producteurs et de l’échange d’informations, facilitation de l’expérimentation de nouvelles techniques

Pour les collectivités locales et leurs groupements

- développer une économie rurale vivante et créatrice d’emploi

- maintenir et développer des relations de proximité entre monde agricole et urbain

- améliorer la qualité (produits sains et frais) et l’image du service de restauration proposé à leurs citoyens

- protéger l’environnement sur leur territoire : éviter la pollution de l’eau, maintenir une biodiversité importante, éviter la dégradation des sols

- saisir l’opportunité d’être accompagné par deux structures agricoles complémentaires et mobilisées sur cette thématique : les Jardins du Comminges et du Volvestre et Erables 31

L’étude a conclu notamment que la demande en légumes brut était trop faible pour justifier la création d’une plateforme de distribution, mais suffisamment émergente pour mettre en place une expérimentation logistique qui valorise les structures existantes.

Les enseignements tirés de cette phase au-delà de l’évaluation quantitative sont que d’une part les commandes concernent tous les produits (pas seulement les légumes) et qu’un accompagnement aux changements de pratiques devait être mis en place pour les gestionnaires de restauration collective.

Cela a conduit le groupe de travail à mettre en place une deuxième phase afin d’actionner la demande et d’étudier des solutions techniques par le biais d’une approche plus globale : le Projet Alimentaire de Territoire.

Le Projet Alimentaire de Territoire s’inscrit dans loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), en tant qu’un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.

Projet de création d’un atelier de découpe

Dans le cadre du projet de valorisation des circuits courts, l’ancien Haut-Comminges avait lancé en 2014 une étude pour la création d’un atelier de découpe suite au constat que les éleveurs souhaitent réaliser de plus en plus de vente directe. Par une obligation réglementaire, ils doivent cependant suivre des circuits agréés actuellement saturés.

Il s’agirait de créer un outil permettant aux éleveurs qui le souhaitent de valoriser leur production animale. Afin de rapprocher le consommateur du producteur, l’atelier de découpe pourrait proposer aux éleveurs de découper et conditionner leurs carcasses, de transformer la viande voire d’aller jusqu’à la vente (vitrine des éleveurs).

- Dynamiser l’activité d’élevage au cœur du territoire en facilitant la transformation et la commercialisation de viande locale de qualité.

- Développer une activité économique génératrice d’emplois de type artisanal (métiers de la boucherie)

- Développer les circuits courts et faciliter l’accès des consommateurs commingeois à des produits locaux de qualité

- Ce projet sera sur la zone artisanale : Développer les potentialités économiques locales en aidant les entreprises et en favorisant les projets locaux grâce à l’aménagement d’une zone artisanale intercommunale, soutenue par l’état depuis sa création.

- Favoriser la création d’emploi sur le territoire de manière à fixer les populations en milieu rural.

- Catégorie : Page

Du fait de sa situation géographique, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises travaille sur de nombreux projets de coopération avec l’Espagne et plus particulièrement le Val d’Aran. Ces échanges permettent de renforcer les liens entre les deux territoires qui partagent de nombreux enjeux et une culture commune.

Au regard des enjeux d’aménagement et de développement durable du territoire (gestion de l’eau, développement de l’offre touristique, maintien des services à population…), la coopération avec le Val d’Aran semble être une évidence. L’objectif est de structurer la coopération transfrontalière afin qu’elle devienne le « moteur » de mise en œuvre de chacun des projets (tant sur le plan politique, technique que financier) avec la mise en place de temps de rencontres et d’échanges sur des sujets concrets, émergence et valorisation des initiatives de coopération publiques et privées…

Le Val d’Aran est situé dans la région de la Catalogne, au sein de la province de Lleida, ce territoire dispose de sa propre autorité de gestion depuis 1990 : le Conselh Generau d’Aran.

Géographiquement, le Val d’Aran est une « enclave » espagnole en France où le tracé de la frontière ne suit pas celui du partage des eaux. Ainsi la Garonne prend sa source dans le Val d’Aran.

Le Val d’Aran est bordé au nord et à l’ouest par l’ Ariège et la Haute Garonne, ainsi que par l’Aragon( Bénasque)); au sud avec l’Alta Ribagorza et l’Aragon, à l’est avec le Pallars Sobirà.

- 33 communes

- 10 295 habitants

- Capitale : Vielha

- 3 langues officielles : aranais, catalan et espagnol

- 30% du territoire se trouve à plus de 2 000 mètres d’altitude

Actions et projets menés

Une collaboration étroite entre Pôle Emploi et l’homologue espagnol Soc a été tissée pour favoriser la recherche d’emploi et la mobilité des travailleurs entre la France et l’Espagne.

Les bureaux de Saint-Gaudens et de Vielha partagent désormais leurs offres d’emploi.

La communauté de communes participe comme partenaire à côté du CRIJ Occitanie (chef de file) au programme INTERREG POCTEFA :

- TRAMPOLINE formation et l’emploi pour les jeunes de 16 à 30 ans,

- GOPY (suite du Trampoline) ce projet a été retenue lors du 3eme appel POCTEFA en 2019. Le projet GOPY répond à l’objectif spécifique de Promouvoir le potentiel endogène, le développement des systèmes de formation et les compétences des personnes du territoire transfrontalier afin d’améliorer l’accès à l’emploi. Sur notre territoire la MJC de Bagnères-de-Luchon a été identifiée comme structure d’accueil aux jeunes du territoire transfrontalier.

Nos territoires sont soumis à de forts risques naturels et notamment au risque inondation. Cet aléa rassemble particulièrement les Pyrénées Haut Garonnaises et le Val d’Aran puisque la Garonne prend sa source en Espagne. Suite à la crue de 2013, un programme européen POCTEFA « Prévision des crues d’intérêt communautaire », a été mis en place sur les cours d’eau majeurs : la Pique et la Garonne.

En novembre 2013, l’ancienne Communauté de Communes du canton de Saint-Béat a signé une convention de coopération transfrontalière avec le Conselh Générau d’Aran et 4 comarques espagnoles (Lérida étant chef de file) pour l’achat groupé d’équipements radar de détection des crues. Le programme a abouti en octobre 2015 à la mise en place d’un système opérationnel de surveillance des cours d’eau et une prévention en temps réel garanti par un accès en ligne, public, libre et gratuit, aux données hydrologiques.

Chemins de la Liberté

Le projet s’inscrit dans une démarche de revitalisation des territoires de montagne par la conservation, la réhabilitation et l’animation de randonnées à thèmes et tout particulièrement ici, en rappelant le sort des populations juives d’Europe fuyant la persécution nazie et tentant de franchir la frontière pyrénéenne L’objectif est de tendre à la conservation la plus exhaustive possible de la Mémoire collective par la réappropriation du théâtre des opérations concerné par ces chemins d’évasion transfrontaliers. Il s’agirait d’un nouveau produit touristique générant des retombées économiques pour le territoire.

https://www.lescheminsdelaliberte.com/

Chemin de Saint Jacques « Saint-Bertrand de Comminges - Roda de Isabena » (en cours)

Un travail collectif est mené et réalisé au travers d'un tracé d'une variante historique du chemin vers Saint-Jacques de Compostelle qui passait par le Val d'Aran, via le port de Vielha (1700 m) en direction de Huesca (Espagne ).

- Projet est abouti et opérationnel https://caminodesantiagoaranpirineos.com/

Piste cyclable transfrontalière

La Communauté de Communes avait proposé un premier tracé envisageable qui alternait entre de magnifiques forêts et des villages de montagne pour découvrir le riche patrimoine de notre territoire. Le dossier est désormais géré par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

https://trans-garona.eu/fr

L’ancienne Communauté de Communes du canton de Saint-Béat a travaillé avec le Val d’Aran, le Département de la Haute-Garonne et la région Occitanie pour la mise en place d’une correspondance en bus afin de répondre aux besoins identifiés des habitants de ces deux territoires. Le département de la Haute-Garonne a pour cela prolongé la ligne 95 du réseau de transports interurbains Arc-en-ciel afin de rejoindre la ligne Vieilha – Baqueira, gérée par le conseil général d'Aran.

Cette ligne de bus entre Melles (Haute-Garonne) et Les (Val d'Aran) est en service depuis le 18 avril 2017. Cela a permis de créer une liaison entre la ligne Val d’Aran-Barcelone et la ligne Marignac-Toulouse.

Horaires de la ligne de bus faisant la liaison entre Saint-Gaudens et Val d'Aran : ligne 395 arc en ciel

RETOUR EN IMAGES SUR LA CÉRÉMONIE DES LIES ET PATSERIES 2022

- Catégorie : Page